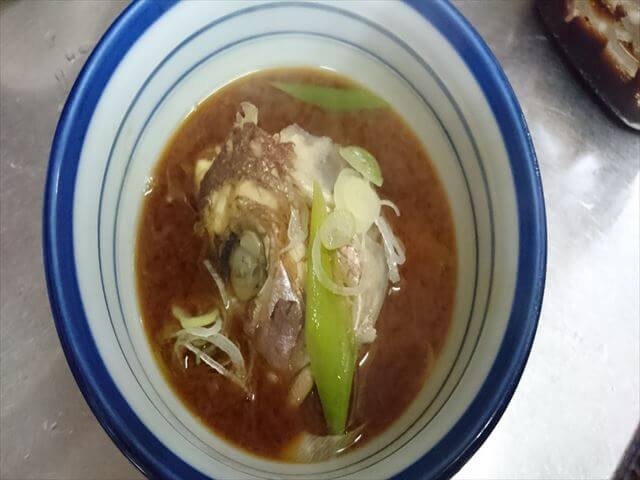

「鯛はあらを使った料理が一番じゃないか」

いつもそう思いながらあらをった味噌汁をいただいています。

鯛を丸ごと購入して、そのあらをつかえば鯛を余すことなくつかえるし、

あらだけならス-パーなどでも、手ごろな値段で買えますよね。

そのうえ、あら汁や味噌汁は、「鯛ありがとう」と感謝したくなるほどの旨さです。

それでもネックなのが、あのうろこと匂いが処理できるのかが、心配な

ところではないでしょうか。

手順通り下処理をすれば、魚匂くないウロコのない汁をつくるのは簡単です。

今回、お土産にもらった鯛を三枚におろして、でたあらをつかってつくりました。

塩と醤油で味付けする潮汁もいいのですが、鯛の風味が出たダシに

赤味噌のコクの加わったみそ汁が好きなので、鯛あらを使った味噌汁にしてみました。

それでは、あらの下処理、霜降りの方法と味噌汁の作り方の

失敗しないようにするポイントを紹介していきます。

鯛のあらをつかった味噌汁にいるもの

- 鯛のあら

- みそ

- 酒

- ねぎ 約1本

ネギの他に、大根や豆腐など入れたりしてもいいです。

汁を楽しみたかったので、シンプルにネギだけで作りました。

鯛のあらの下処理

鯛のあらを沸騰したお湯で、表面に火を入れウロコや汚れをとることを霜降りといいます。

あらを適当な大きさに、切っていきます。

頭も半分にします。口の上の部分に包丁を突き刺すようにして切ります。

滑らないように、布きんを下に置いてもいいです。

ヒレも切っておきます。

本来ならここで、強めに塩をして数分置くと浸透圧によって水分が抜けます。

そうすることで、臭みをそとにだすことができます。

今回は刺身でも食べれる新鮮な鯛のあらを使っているので、塩をしないでつくりました。

スポンサーリンク

霜降りの方法

次に鍋にお湯を沸かします。

沸いた鍋にあらを入れて、表面がうっすら白っぽくなるぐらい火を入れます。

ウロコを触ってみて、手でとれるぐらいがいいです。

お湯からあげて冷水(氷水)につけます。

カマや中骨も順番に、霜降りしていきます。

すべてしもふりしたら、ウロコやひれ部分のヌメリを洗い落とします。

指でこすると、簡単にウロコはとれます。

魚臭い汁にしないためにも丁寧に、中骨の血合い部分もきれいに取り除きます。

割りばしなんかを使うと、とりやすいです。

うろこやヌメリをとり除きました。

しもふりをした状態なら冷蔵庫に保存して翌日作るのもOKです。

冷凍も可能、冷凍なら一ケ月ぐらいなら保存しておいても大丈夫です。

つづいてこのあらを、味噌汁にしていきましょう。

鯛あらみそ汁の作り方

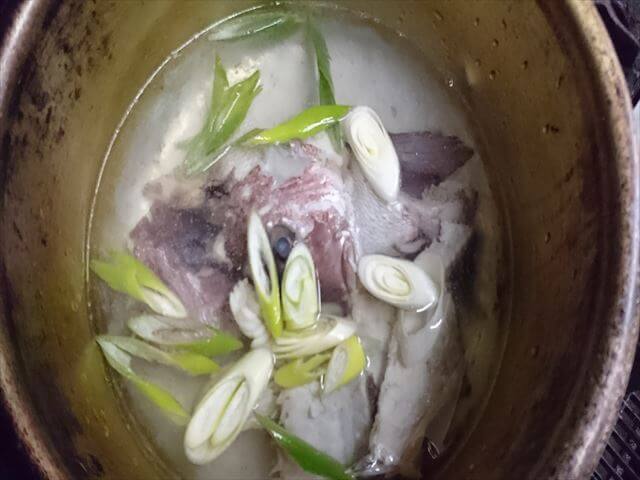

鍋にあらをいれて、水を約1リットルと、酒を鍋に一周ほど入れます。

酒は適量でいいです。

昆布を使うレシピもありますが、水と酒で十分おいしい味噌汁できます。

約1本分ネギを適量入れて火にかけます。

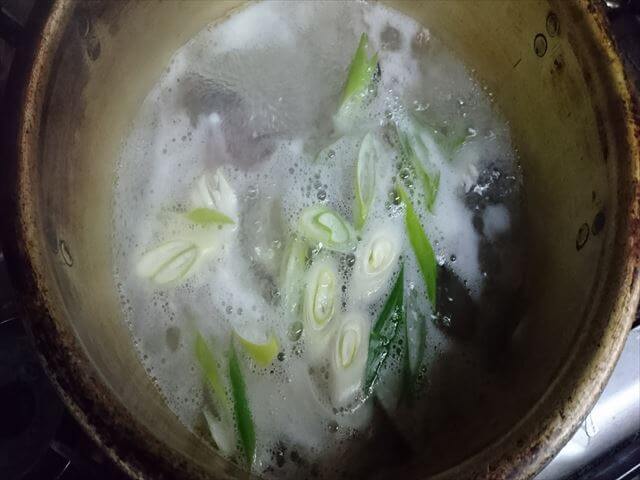

沸いてくるまで強火です。

/>

/>

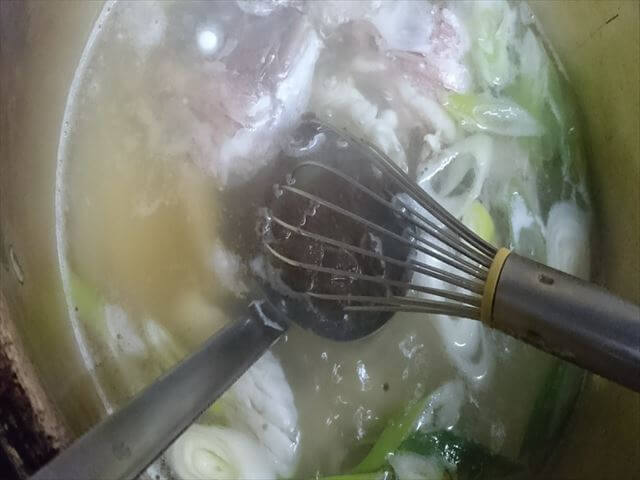

沸いてきたら弱火にして、アクをとっていきます。

丁寧にアクをとります。

アクが出てこなくなったら,味噌をとかしていきます。

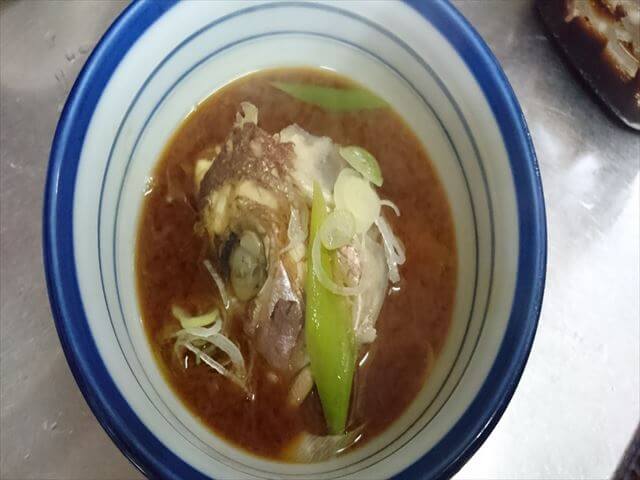

もちろん、わが家はあらみそ汁も赤味噌です。

鯛のダシがきいているから、みその量は少なめでいいです。

味をみてよければ、鯛あら味噌汁の完成です。

もうちょっと濃い方がいいかなと思うぐらいが、丁度いい加減です。

しもふりをして、丁寧にアクをとったあら味噌汁は、魚の臭みもなく本当においしいですよ。

味噌ではなく、塩と薄口しょうゆで味付けをしたら、潮汁になります。

まとめ

鯛のあらを使った味噌汁は、あらの霜降りをしてきれいに汚れを落とすのがポイントです。

ここで、しっかりウロコ、ヨゴレ、ヌメリをおとすと、魚臭くない味噌汁がつくれます。

鯛を三枚におろして身は、刺身や焼いたりしてたべて、あらは汁にすれば鯛を余すことなく楽しめます。

鯛以外にもブリやスズキなど、同じように調理すればおいしい味噌汁ができておすすめです。

コメントを残す